「家庭用蓄電池って高いけど、元は取れるの?」 「補助金を使えば本当にお得なの?」

太陽光発電が普及するなか、家庭用蓄電池も一緒に導入する人が増えています。 しかし、決して安い買い物ではないだけに、導入を迷っている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、家庭用蓄電池の仕組み・導入費用・効果・メリットデメリットをわかりやすく整理し、 さらに「何年で元が取れるのか?」についてリアルなシミュレーションを行います。

実際に家づくり・リフォームを検討している方にとって、役立つ情報をまとめましたので、ぜひ最後までご覧ください!

家庭用蓄電池とは?|仕組みと役割を簡単解説

家庭用蓄電池とは、簡単にいえば「電気をためて、必要なときに使うための設備」です。

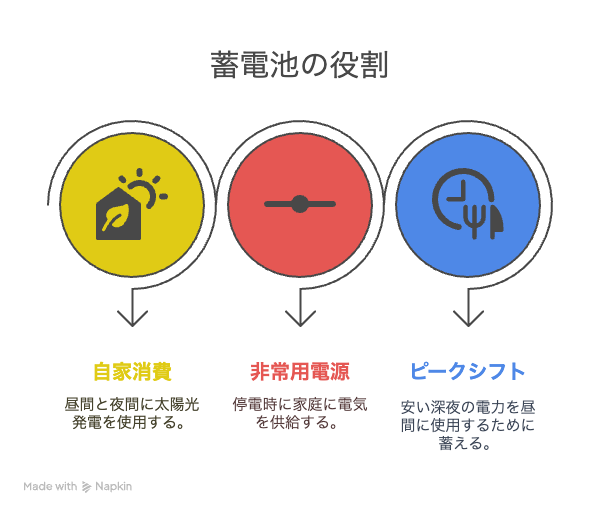

主に次のような役割を担います。

■ 家庭用蓄電池の主な役割

- ✔ 太陽光発電で作った電気を昼間にためて、夜に使う(自家消費)

- ✔ 停電時に家庭内へ電気を供給する(非常用電源)

- ✔ 深夜の安い電力をためて、昼間に使う(電気代のピークシフト)

特に近年では、 再生可能エネルギーの自家消費率を高めるために、太陽光発電とセットで家庭用蓄電池を設置するケースが増えています。

■ 充放電サイクルと寿命

蓄電池には充電・放電を繰り返すサイクル寿命があります。 一般的なリチウムイオン蓄電池では、

- ✔ 1日1回の充放電サイクルで10年程度

- ✔ 充放電回数にして約4,000回〜6,000回

が寿命の目安とされています。

つまり、家庭用蓄電池は10〜15年程度での交換が前提になります。 この「寿命の長さ」も、費用対効果を考えるうえで重要なポイントです。

家庭用蓄電池の導入費用はいくら?【2025年相場】

次に、気になる家庭用蓄電池の導入費用について見ていきましょう。

■ 本体価格の目安(2025年版)

- ✔ 小型(5kWhクラス):約70万〜90万円

- ✔ 中型(10kWhクラス):約110万〜150万円

- ✔ 大型(15kWh以上):約180万〜250万円

容量が大きくなるほど価格も高くなりますが、 家庭用では5〜10kWh前後がバランスがよく、一般的な選択肢になっています。

なお、我が家では7kWhモデルを採用しました。 日常使いにちょうどよく、停電対策も十分できる容量だと感じています。

■ 工事費・設置費用

本体代とは別に、以下の費用も発生します。

- ✔ 基礎工事(コンクリート設置台など)

- ✔ 配線工事・ブレーカー増設

- ✔ 電気工事士による設定作業

これらを含めると、10万〜20万円前後の追加費用が見込まれます。

■ 自治体による補助金に注目

2025年時点では、 自治体ごとに家庭用蓄電池の単体設置に対して補助金が出る場合があります。

例えば、 – 5kWh以上で10万円〜20万円補助 – 蓄電池+太陽光のセットでさらに上乗せ補助 など、地域によって制度内容は異なります。

導入前には、必ず市区町村の最新情報をチェックしておくことをおすすめします!

家庭用蓄電池で本当に元が取れるか?【リアルシミュレーション】

ここからは、実際に家庭用蓄電池の費用対効果について、より具体的な試算をしてみましょう。

■ モデルケース①:オール電化+太陽光あり世帯

【前提条件】

- ✔ 4人家族(夫婦+子ども2人)

- ✔ 年間電気代:約18万円(月平均1万5千円)

- ✔ 太陽光発電:5kWシステム搭載(年間発電量5,500kWh想定)

- ✔ 7kWh蓄電池導入

【試算内容】

- ✔ 昼間発電した電気のうち、約30%を夜間自家消費に回せる

- ✔ 深夜電力(夜間割安料金)を最大限利用して、昼間使用分をカバー

これにより、 ・年間発電量5,500kWh × 30% = 1,650kWhを夜間自家消費 ・1kWhあたり30円換算で、約49,500円/年の節約になります。

さらに深夜電力利用によるピークシフト効果で、 ・追加で年間10,000円前後の節電効果が期待できるため、 合計すると約59,500円/年の電気代削減効果となります。

■ モデルケース②:昼間不在・夜間中心利用世帯

【前提条件】

- ✔ 共働き夫婦(昼間は不在)

- ✔ 夜間中心に電力使用(エアコン・家電など)

- ✔ 太陽光発電あり(5kWシステム)

【試算内容】

- ✔ 昼間発電分の売電は続けつつ、夜間の電気使用に蓄電池を活用

- ✔ 夜間の消費量のうち、30〜40%を自家消費へシフトできる

これにより、 ・月間使用量400kWh × 30% × 12ヶ月 = 1,440kWhをカバー可能 ・電気単価30円換算で、約43,200円/年の節約になります。ただし、昼間の売電収入が減る分も考慮すると、 実質的な節約額は約20,000円〜25,000円/年程度になるケースが多いです。

この場合、蓄電池による効果はやや小さくなりますが、それでも年間2万円程度の電気代削減が見込めます。

次のセクションで、「元を取るまでに何年かかるか」をさらに具体的に検証していきます。

家庭用蓄電池は元を取るまで何年かかる?【試算結果まとめ】

では、実際に家庭用蓄電池を導入した場合何年で投資回収できるのかをまとめます。

■ 7kWhモデルを導入した場合(我が家のケース)

【前提条件】

- ✔ 本体+工事費=約100万円

- ✔ 自治体補助金=▲20万円(実質80万円負担)

- ✔ 年間電気代削減効果=約5万円

この場合、 80万円 ÷ 年間5万円 ≒ 約16年で元が取れる計算になります。

ただし、ここには次の前提が含まれます。

- ✔ 電気料金が今後も上昇する場合、回収年数はさらに短縮

- ✔ 使用状況によって節電効果は変動する(ピークカット活用次第)

- ✔ 途中で設備故障や交換が必要になった場合、別途費用が発生するリスクも

■ ポイントまとめ

– 現状の価格・補助金を前提にすると、約15〜17年程度が一般的な目安 – 電気料金高騰・災害対策などの「見えない価値」も含めると、必ずしも単純な損得だけでは判断できない

したがって、家庭用蓄電池は、 「元を取るためだけ」ではなく、安心・自立型ライフスタイルを作る投資と捉えるのが現実的です。

家庭用蓄電池のメリットとデメリット

ここからは、実際に使ってみてわかった家庭用蓄電池のメリットとデメリットを整理していきます。

■ 家庭用蓄電池のメリット

- ✔ 電気代を確実に下げられる(特にオール電化世帯)

- ✔ 停電時の非常用電源として安心できる

- ✔ 太陽光発電と組み合わせると自給自足率が大きく向上する

- ✔ EV・V2H(電気自動車との連携)への拡張性がある

- ✔ 自治体によっては補助金で導入費用を大きく抑えられる

特に停電時に冷蔵庫やスマホ充電が確保できる安心感は、 実際に導入してみると予想以上に大きいものでした。

■ 家庭用蓄電池のデメリット

- ✔ 本体価格+工事費で高額な初期投資が必要(70万円〜150万円程度)

- ✔ 設置スペースが必要(屋外設置が一般的)

- ✔ 定期的なメンテナンス・寿命(10〜15年)に注意が必要

- ✔ 使い方次第では、期待したほどの節約効果が出ないことも

また、寿命を迎えた際には再び数十万円単位の入れ替えコストがかかるため、 「一生もの」ではない点もよく理解しておく必要があります。

後悔しない家庭用蓄電池選びのポイント

では、これから蓄電池を導入しようと考えている方に向けて、 後悔しない選び方のポイントを紹介します。

■ 容量選びは生活スタイルに合わせる

– 4人家族なら7kWh〜10kWhクラスが標準 – 単身〜夫婦2人なら5kWhクラスでも十分 – 将来EV導入予定なら10kWh以上も検討

「とりあえず大きければ安心」というわけではないので、ライフスタイルに合った容量を選びましょう。

■ 全負荷型or特定負荷型を選ぶ

停電時に家全体をバックアップできる「全負荷型」か、 リビングや冷蔵庫周りだけを動かす「特定負荷型」かを選択します。

– 全負荷型:コスト高めだが安心感あり – 特定負荷型:コスト抑えめ、最低限の設備を動かす

停電リスクを重視するなら全負荷型がおすすめですが、 予算を抑えたい場合は特定負荷型でも十分効果はあります。

■ 保証期間・アフターサービスも要確認

家庭用蓄電池は10年以上使う前提の設備なので、 保証内容(10年保証など)や、 メーカーのアフターサポート体制も重要な選定ポイントです。

まとめ|家庭用蓄電池は「目的と補助金活用」で賢く選ぼう

家庭用蓄電池は、確かに高額な初期投資が必要な設備です。

しかし、 – 太陽光の自家消費率向上 – 停電対策 – 将来のエネルギー自立 を考えると、「費用対効果以上の価値」をもたらしてくれる存在だと実感しています。

ポイントは、「元を取る」だけを目的にしないこと。 もし自治体補助金が使えるなら、負担をぐっと抑えながら賢く導入できます。

これからの住宅選び・リフォーム計画の中で、 家庭用蓄電池という選択肢をぜひ前向きに検討してみてください!

【おまけ】将来2台目蓄電池を導入する選択肢もあり

ちなみに、我が家では将来的に2台目の家庭用蓄電池を増設する選択肢も検討しています。

理由はシンプルで、

- ✔ 電気自動車(EV)を購入予定

- ✔ 災害リスクが年々高まっている

- ✔ 太陽光発電の売電単価が今後さらに下がる見込み

現在は7kWhモデル1台で十分ですが、 ライフスタイルや家族構成の変化に応じて、 「必要なときに追加できる」という柔軟な考え方も大事だと感じています。

2026年からの太陽光の売電価格は最初の4年間は1kWhあたり24円、その後は8.3円となると言われています。

4年目以降の売電価格が下がったタイミングで、蓄電池を増設して売らずに自家消費する。

というのが賢い運用かもしれません。

■ 2台目設置のポイント

- ✔ 最初から「増設可能モデル」を選んでおくと安心

- ✔ 複数台管理できるアプリ・システムに対応しているか確認

- ✔ 基礎・配線スペースも余裕を持たせておくと後悔しない

今すぐ大容量が必要ない場合でも、

「後から2台目」という戦略は、無理なく賢い選択肢になるかもしれません。